莫高窟 及樊錦詩 - 敦煌研究院院长

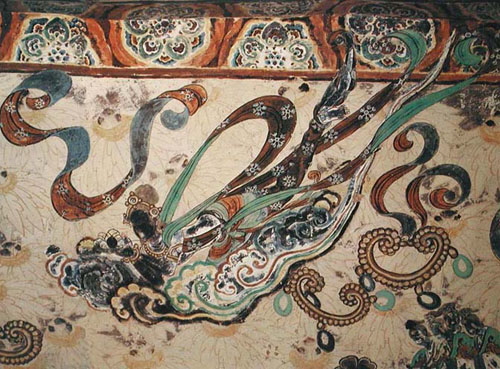

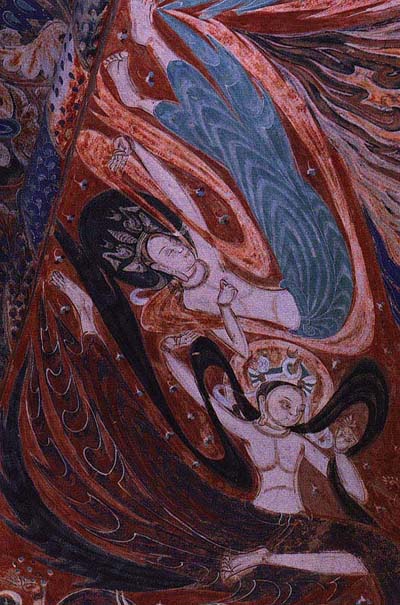

她当选《人物》杂志“2004年度最深刻影响中国的人物” 后,组委会的评语说,她(樊锦诗)依靠着一种令人热血沸腾的精神来为中国敦煌文化努力,这种精神来自于莫高窟里跃动着的震撼人心的民族创造力和自信心,来自于一个人和一项事业长期血脉相连患难与共的情怀。她为世界文化遗产的保护做出了不可估量的贡献。季羡林老先生评价道,她所做的事情功德无量。 樊锦诗敏锐地认识到,保护敦煌这一人类优秀的文化遗产,光有技术和人才还不够,必须要立法,还要科学规划。這世界文化遗产敦煌莫高窟,将打造一个名为“ 数字敦煌”的数字游客中心,计划于2013年建成。这个项目将尽可能地保留敦煌之美; 展示与游客服务设施将以高清晰、高保真的画面逼真地展示敦煌艺术,同时也将缓解旅游开放对莫高窟洞窟的压力。 莫高窟几乎所有洞窟都不同程度存在着病害,樊锦诗从踏上敦煌土地的第一天起就意识到了这一点。从20世纪80年代中期开始,樊锦诗将敦煌石窟长期存在而又不能有效解决的难题作为合作课题,积极谋求国际合作,敦煌研究院先后与日本东京国立文化研究所、美国盖蒂保护研究所、美国梅隆基金会等机构进行了合作项目的研究,开创了中国文物保护领域国际合作的先河,取得了一系列研究成果。 上任後 (1998 年 為敦煌研究院第三任院长) 她遇到了一个最为棘手的难题。为发展地方经济,相关部门计划将敦煌与某旅游公司捆绑上市,全面商业化的操作与保护的矛盾让樊锦诗忧心忡忡,她明确表示,洞子不能卖,她不能成为千古罪人,于是她 “硬是把压力都顶了回去”。经过樊锦诗的努力,一场将敦煌莫高窟捆绑上市的风波终于平息了,日渐消瘦的樊锦诗却有了新的思考。她开始进行游客承载量的研究,希望在满足游客需要和文物保护之间找到一个平衡点,她只有一个心愿:“真实、完整、可持续地将敦煌传给子子孙孙。” http://www.wenming.cn/jddzhr/2009-03/30/content_16102898.htm 飛天原是印度古神話中天歌神乾闥婆與天樂神緊那羅的復合體。一個善歌,一個善舞,后來進入神佛系列,作為導引人們進入極樂世界的使者。 敦煌壁畫是中國甘肅敦煌石窟藝術形式中最重要的組成部分。敦煌石窟包括敦煌莫高窟、西千佛洞、安西榆林窟共有石窟552個,有歷代壁畫五萬多平方米,是中國也是世界上壁畫最多的石窟群。按照壁畫所描繪的內容可分為佛像畫,經變畫,故事畫,供養人畫像等。

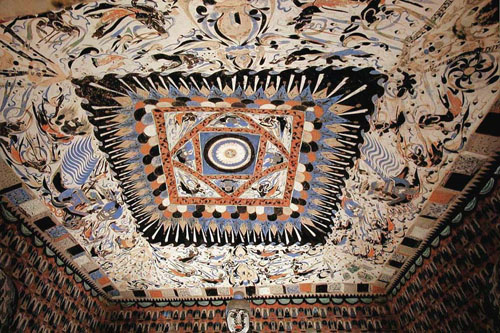

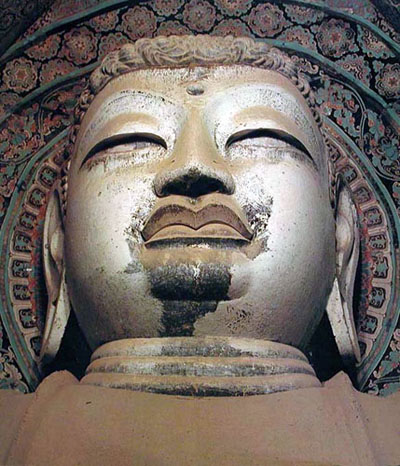

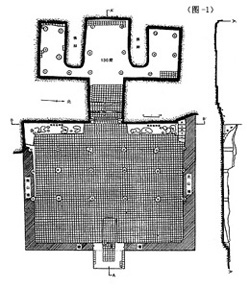

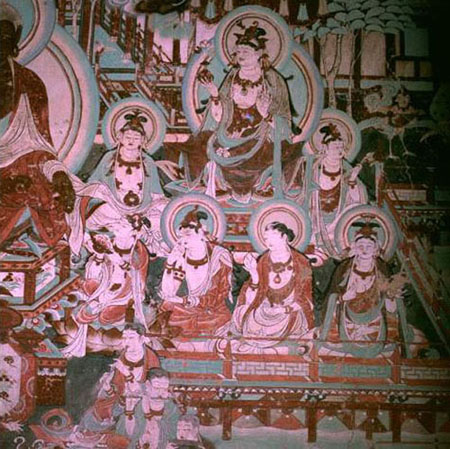

1987年被列入世界文化遺產名錄的敦煌莫高窟,一直受到山體裂隙、風沙侵蝕、旅遊破壞等眾多因素威脅。中國敦煌研究院名譽院長樊錦詩直言,「對這種老化的趨勢,我們只能加以延緩,而不能逆轉」。她透露已開始打造一個名為「數碼敦煌」展覽中心,以保住敦煌莫高窟的完整和美感,計劃於2013年開放。 早期印度的飛天形像具有如下特點: 西魏时期出现了两种不同风格特点的飞天,一种是西域式飞天,一种是中原式飞天。 西域式飞天继承北魏飞天的造型和绘画风格。其中最大的变化是:作为香间神的乾闼婆,散花飞天抱起了各种乐器在空中飞翔;作为歌舞神的紧那罗,天宫伎乐,冲出了天空围栏,亦飞翔于天空。两位天神合为一体,成了后来的飞天,亦叫散花飞天和伎乐飞天。其代表作品如第249窟西壁佛龛内上方的四身伎乐飞天。 130窟,窟內塑莫高窟第二大佛,因位于96窟之南,也稱南大佛。佛高26米,為石胎泥塑彌勒倚坐像。洞窟窟形為上小下大的方錐形覆斗頂窟。甬道南北壁上部各開一龕,下部分別繪有供養人像;主室南北壁各繪高約15米的巨型菩薩坐像一身,上部為宋代所繪飛天,是敦煌石窟中最大的飛天圖象。窟前保存有西夏殿堂遺址。大佛僅頭部就有7米,雖然不符合人體比例,但卻巧妙地解決了自下而上仰望佛時的視覺差,從而使觀佛者能清晰地看到既莊嚴又慈祥的彌勒佛的表情,更增加了對佛的敬畏感,可見工匠的巧妙用心。 130窟前殿堂建筑遗址是与130窟现存表层壁画即重修时代为同期作品。 130窟窟前大型殿堂建筑遗址的基本情况为(图一):坐西向东,呈长方形,东西长16•3米,南北宽21•6米;殿堂建筑有南北二夯土山墙并檐墙,殿基南北面阔五间,分当心间(4•2米)、南北次间(4•2米)及南北梢间(3•1米),东西进深三间(分别为3•55、2•65、3•55米)。西接洞窟甬道和凿平的崖壁,与洞窟连为一体。

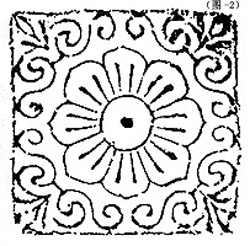

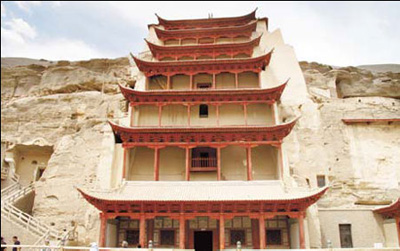

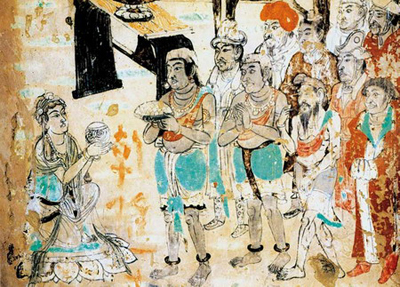

甬道外南北两侧贴西壁处筑土台,台上塑天王像,高达6米多。东西分布着三排共计十八个柱子。地面铺设整齐划一花砖,以八瓣莲花云头纹砖为主,并有桃心十六瓣莲花纹砖、忍冬重瓣莲花纹砖、桃心十一卷瓣莲花纹砖等。在诸位先生的行文中,均对以130窟窟前殿堂遗址的修建时代作了分析研究,一致认为130窟窟前大型殿堂遗址的修建时代为西夏时期。为了便于说明问题并讨论,在此把诸位先生断定该遗址为西夏时代的论证引录如下: “(莫高窟130窟窟前)下层殿堂遗址地面上铺设的花砖相当整齐,以八瓣莲花云头纹为主,这种纹饰的花砖,出土于莫高窟第35、467、27—30、38、39等窟前西夏遗址中,属于西夏花砖。其次,殿堂南壁(崖体部分)下部壶门,画火焰宝珠,这在西夏洞窟是最流行的题材之一。而且,是27—30窟窟前西夏遗址的壁画下部的典型画法。再者,窟内四壁(除南北壁二菩萨系盛唐画像外)表层的供养菩萨,顶部画的团花图案及甬道南北壁的表层壁画均为西夏重绘。又据我所对西夏洞窟的分期排年,130窟表层壁画排为西夏早期壁画。 依据上述各点,我们把130窟窟前下层遗址和主室地面铺设的花砖定为西夏时代。 但窟窟前遗址中大量所铺的八瓣莲花云头纹砖(图二),在敦煌莫高窟等地出土最早为宋,并非西夏,只是西夏仍大量流行而已。 唐代是佛教鼎盛的时期,敦煌是以世族权利为中心的社会。在壁画的题记中,可见发愿造像祈福者,多为贵族、地主及统治者,开元年间开建的南大像雨道南北的供养人像,突破三百多年的传统,出现了等身巨像和全家组合像,如130窟南壁那幅著名的“都督夫人礼佛图”:主像为都督夫人超身巨像,面相丰圆,头饰抛家髻,身着大袖衫,肩饰被子被帛,腰束石榴裙,脚登高头履,袖手持巾,捧香炉,二女依次立身后,亦着衫裙被帛,手捧鲜花。 供养人的像,唐朝以前,供养人的像多数比例小,以表示供养人对神佛的虔诚,唐朝以后,尤其在五代时期,供养人的像越来越大,最后跟佛像一样大了。拜佛、求佛、供养佛的人已不都是修行要成佛,回归天国世界,有些是为了消灾、祛病、积功德,有些为了世俗的名和利,为了家族事业的繁荣昌盛。这已违背了当年佛陀住世传法、度人脱离苦海的最初本意。 第96窟:俗称北大佛。 敦煌莫高窟最高的建築物,已成了莫高窟的標誌。主室西壁有初唐倚坐彌勒佛像,即“北大佛”高33米,是全中國第三高的坐佛像。

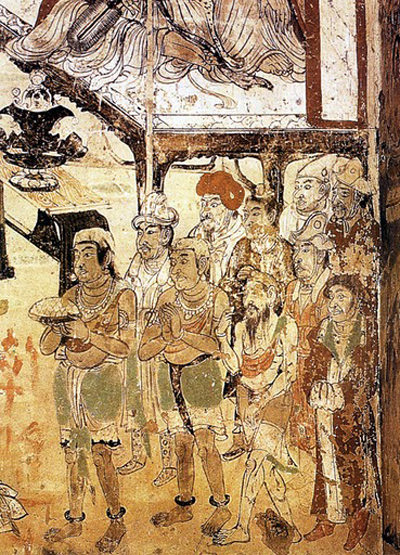

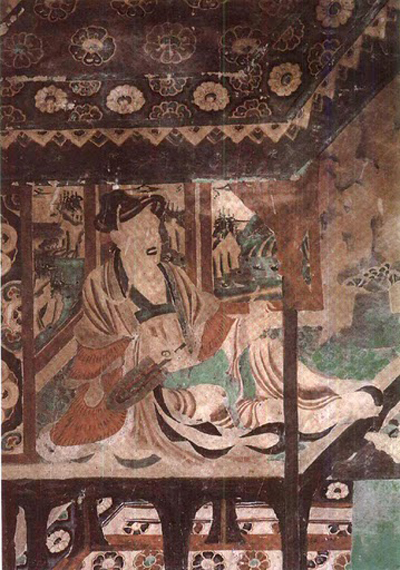

第96窟俗称“九层楼”,外观有九层飞檐,倚山而立,它是莫高窟中最高大的建筑,也是莫高窟的标志性建筑。窟内佛像俗称北大佛,高35.5米, 既是莫高窟的第一大佛,也是当今世界上最大的室内石胎泥塑佛像。讲解员说,这尊大佛是一代女皇武则天时代,修的,是佛国三世中的弥勒佛,也称“未来佛”,是释迦牟尼佛的“接班人”。 此佛像的最大特点是总高度只有26米,但佛头却长达7米,虽然明显不符人体比例,但却巧妙地解决了自下而上仰望佛像的视觉差,让观者能清晰地看到庄严、慈祥的弥勒佛面容,增加信徒对大佛的敬畏。 敦煌服飾 其中屬於神的服飾就有佛陀、菩薩、天王力士服飾;最著名的作品實例,可舉初唐第220窟東壁北側〈維摩詰經變〉中,文殊菩薩下方的帝王像為準,帝王戴冕旒,著深衣、青衣朱裳、蔽膝、大帶、大綬、舄,見有12章之裝飾。而在同窟東壁南側的〈維摩詰經變〉中維摩詰下部的各國王子聽法,則是展示了唐代各國各族的衣冠服飾樣貌。 莫高窟第103開鑿于窟盛唐 (公元705~781) , 西壁龕內有唐代趺坐佛一身、清代重修菩薩二身, 清代塑造弟子四身。 北壁繪觀無量壽經變一鋪,兩側畫未生怨和十六觀。東壁畫維摩詰經變。其內容為大居士維摩詰与文殊菩薩辯法的故事。圖中維摩詰手拿麈尾,身體微微前傾,雙眉凝結,雙目炯炯有神,為一充滿智慧的老者形像,而文殊菩薩則顯得平靜沉穩,胸有成竹,与維摩詰形成了鮮明的對比。

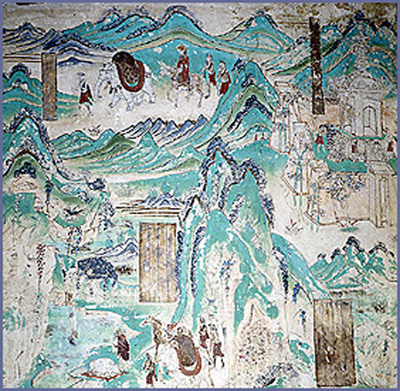

南壁畫法華經變一鋪。 《法華經》全名為《妙法蓮花經》,全經共28品。此窟主要畫有兩品:妙庄嚴王本事品和化城喻品。其中化城喻品為法華經的主要內容之一。該品主要講述了一個富商在一晌導的指引下到寶城取寶,歷經千辛万苦,跋山涉水,以堅忍不拔的精神沖破重重險阻到達目的地的故事。在此品中將寶城之寶比喻為法華經、長途跋涉為修行過程,以此來比喻修行過程艱難困苦,但修成正果則功德無量。這幅畫沒有用窮山惡水來表現道路艱難,而是用清綠山水畫來描繪山清水秀、碧波蕩漾的情景,給人一种心曠神怡的視覺效果。這种青綠山水畫是當時唐代流行的一种畫風,唐代的李思訓世人稱其為青綠山水畫的始祖,但李思訓的真跡今已無存,然莫高窟壁畫中的青綠山水畫卻保存的很好,色彩如新,具有極高的研究价值。 把抽象的佛經文字內容繪製成具體的圖畫,即為經變或變相。在敦煌藝術中,繪製大量的經變圖,其目的就是希望透過藝術的形式向信徒宣揚佛教的義理,同時也將信眾較難理解的義理或艱澀難懂的翻譯文字,轉化成容易看懂的圖畫。

屬於人的服飾主要有帝王、官吏、婦女、舞樂、武士、庶民百姓等幾種。以盛唐第130窟甬道,豐滿身軀的都督夫人太原王氏為例,其半臂裝是V字形領的花色衫,柔軟材質的袖口寬於襦袖,還見有疊出的衣褶來;第61窟(五代)戴鳳冠、衣著繡花大翻領回鶻裝、臉飾花鈿的回鶻公主曹元祿姬畫像等等,都如實地表現了當時貴婦的「時世妝」。 第98窟,建造於五代,占地面積185平方米,有壁畫693平方米,有大量的供養人畫像和題記。此窟于闐國王李聖天的供養像,由於身為外族國王,其衣冠服飾是以中國帝王穿著為本,頭戴冕旒,身著滾龍深衣袍,長裙蔽膝,大帶,分稍履,衣裳飾日、龍、山等紋,腰佩長劍。還有那褒衣博帶、寬袍大袖的漢裝;戴氈帽、繡帽、錦帽、氈笠、渾脫帽,穿窄身小袖袍、褲褶、革帶、烏靴的胡服,以及當時西北地區匈奴、鮮卑、突厥、吐蕃、回鶻、黨項、蒙古等民族的服飾,還有如社人、農夫、鐵匠、織師、獵夫、船工等下層勞動者的褲褶、半臂、襦褲、犢鼻褲、窄衫小袖等服裝,僕僮、奴婢、伎人的裝束等等,中古時期衣冠服飾精華皆「藏」於敦煌。 榆林石窟的營建歷史、建築樣式、彩塑和壁畫的題材、內容與藝術手法同敦煌莫高窟有密切的關係,因此被稱為莫高窟的 “姊妹窟”。由於沒有碑銘和文獻可作依據,榆林石窟最初創建年代已無從考證。敦煌學者通過洞窟的中心柱和壁畫的藝術特點進行判斷推測,大致認為榆林石窟開創于初唐,盛于吐蕃時期,終於元代,第28窟可能為最早創建的洞窟。

|